ドクタートラストの健康経営

従業員が心身ともに健康で、働きがいを実感できるWell-beingの状態を実現させ、組織としての持続的成長と生産性の向上を目指しています。

弊社は若い人が多いことから、身体的健康度指標とも言える定期健康診断有所見率は39%(2022年)と全国平均と比べて特に高いわけではありません。

しかしながら、今後の予防的観点や、よりいきいきとした毎日を過ごしてほしいという想いから、健診結果と問診項目を分析し、下記を健康課題として挙げています。

2022年度より課題設定した上で取り組みを始めました。様々な健康施策を実施する中で、アウトカム指標への際立った変化は見られていませんが、KPIに基づいた健康経営を実施する以前からすでに様々な健康施策を実施しており、すでに良好なアウトカム指標の「維持」という観点でもPDCAサイクルを回しながら、施策を実施していきます。

具体的課題と目標

2024年度の課題

①健康診断結果について

・健康診断の有所見率は27%と全国平均を下回っているが、社員の平均年齢が32歳と若年層の多いドクタートラストでは、

現在の有所見率だけに着目するのではなく、将来を見据えた対策が必要である

・有所見者においては、LDLコレステロールの所見を認める人が多い(全社員の14%)

35歳未満の社員においては17%、35歳以上においては7%がLDLコレステロールの所見があり、将来の健康維持のための取り組みが必要

②生活習慣について

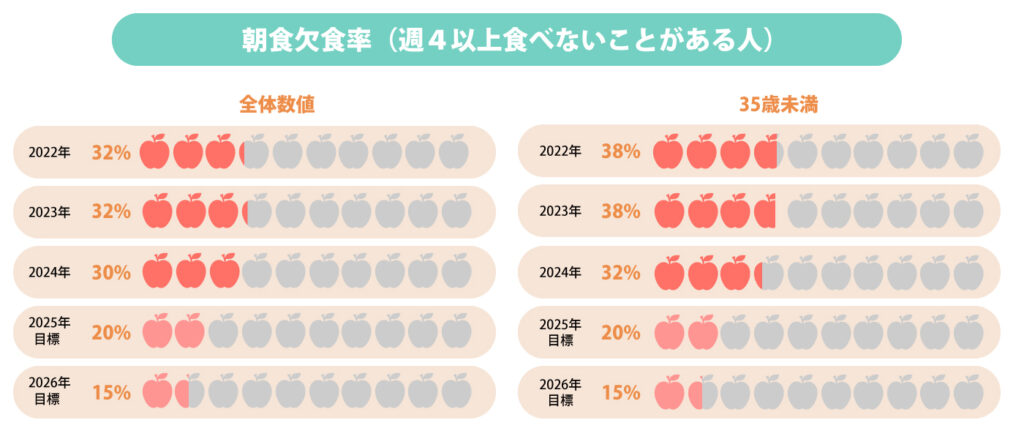

◎若年層(35歳未満)の食生活

・朝食を週4日以上食べないことがある:32%

・就寝前2時間以内に食事をとる:25%

・朝昼夜の3食以外の間食を毎日食べる:15%

→特に朝食欠食は、前年の38%から改善傾向にあるものの、若い世代の1/3は欠食となっており、課題といえる

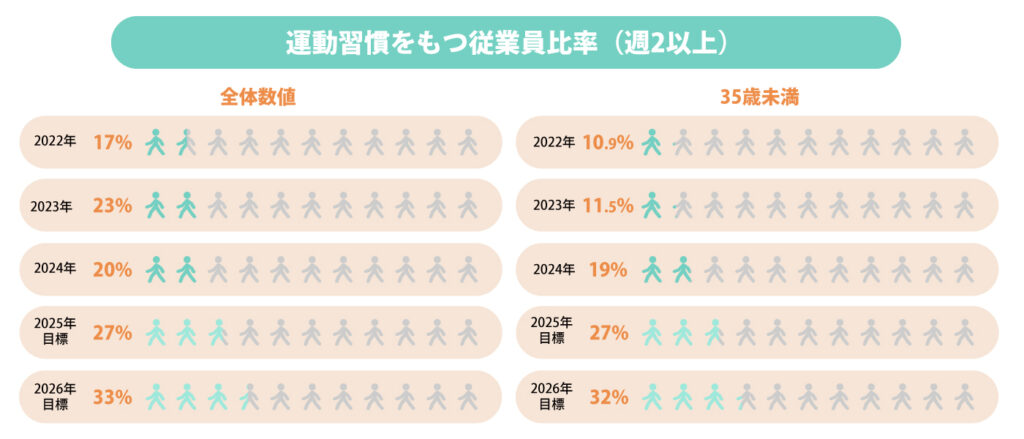

◎運動習慣

1回あたり合計30分以上の運動を週1回以上:全体の20%

→35歳未満は19%、35歳以上は24%となっており、年代問わず運動習慣の確立が課題である

◎睡眠について

睡眠により十分な休養をとれている:全体で82%(35歳未満は87%、35歳以上は77%)

→睡眠については、家庭等の環境による影響も大きいが、適切な睡眠に対する健康教育等を行っていく必要がある

目標

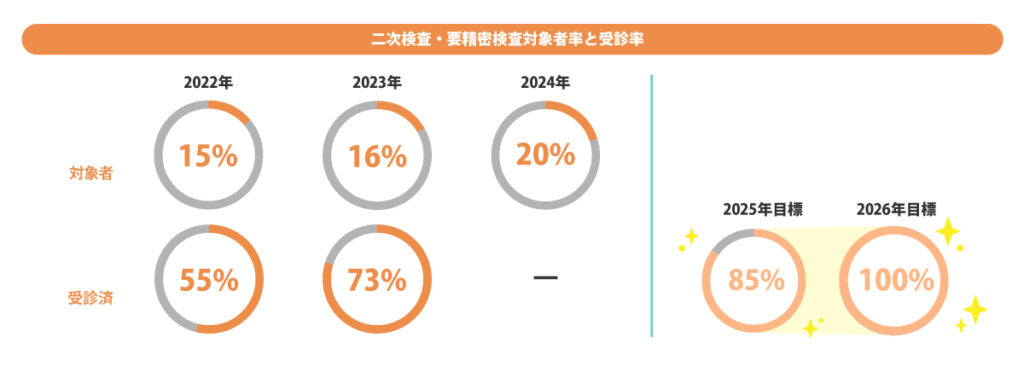

ハイリスク対策

- 健康診断における再検査精密検査等対象者人数とその比率

- 保険者による特定保健指導実施率

- 健康診断の有所見者等に関する保健指導実施率(視力は除く)

well-being

- 朝食欠食率の改善

- 運動習慣(週1回以上)をもつ従業員比率の向上

- 睡眠への量・質的満足度の向上

- 従業員の健康に関する意識・関心度合の向上

<朝食欠食率>

2022~2023年は若年層(35歳未満)社員の朝食欠食率が約4割と高く、

2023年11月に社内における軽食販売「オフィスで野菜」を導入しました。

食環境の整備に加えて、社内の健康教育や情報提供を行い、さらなる改善を目指しています。

<睡眠休息>

全体的に年々改善傾向にありますが、十分な休息は生産性を高める重要な要素と捉え、 2024年度から就業時間中に15分間の睡眠時間を設ける取り組みを開始しました。

家庭での睡眠についても、引き続き健康教育等を進めていきます。

<運動習慣>

KPI設定以前より就業時間中の体操やスポーツジム費用の補助など運動習慣定着のための支援を行ってきましたが、運動習慣をもつ従業員比率は16.9%と2割に満たない結果となっていました。

2019年より継続してきたウォーキングイベントは、毎年ルールやインセンティブを変更し、マンネリ化を防ぎ、社員が楽しく取り組める仕組みも取り入れ、運動に対する健康意識の向上に努めました。

今後は、イベント時にとどまらず、日常的な運動習慣を確立できるような取り組みを進めていきます。

<意識関心>

代表の言葉にもあるように日本中の企業を楽しく働ける環境に変えていくには まず、ドクタートラストの社員が健康を意識し、関心を持って毎日を過ごすことが大事だと考えています。

社内や外部の研修を取り入れ、社員のヘルスリテラシーが向上するよう取り組んでいます。

取組み事例

運動習慣

ウォーキングイベント

運動不足解消&社内コミュニケーションの活性化のために ウォーキングイベントを定期的に実施しています。

参加者各自が歩数目標を決めて目標達成に向け取り組むことで、事後アンケートでは86%の社員が「普段より運動することを心掛けた」という結果になりました。

イベント期間中は就業時間内に15分のウォーキングタイムを設けており、他部署との交流ができて楽しい!と社員からは好評です。

〈2022年度〉

実施回数:2回

参加者数:70名

投資額:107,648円

〈2023年度〉

実施回数:1回

参加者数:76名

投資額:289,100円

〈2024年度〉

実施回数:1回

参加者数:96名

投資額:241,400円

適切な食習慣の獲得

体操

オフィス勤務だと気になってくるのは 座りっぱなしになること! ドクタートラストでは毎日15時に体操を実施。 肩こりの予防や眠気覚ましにもなります。

オフィスで野菜の導入(2023年11月より)

朝食欠食率を減らすために、社内に軽食販売の冷蔵庫「オフィスでやさい」を導入しました。

健康に配慮した食品を会社が一部費用負担をすることで低価格で購入できようにしており、「家で朝食をとる時間がない」という社員も出社後に手軽に朝食をとることができます。また、残業時の軽食としても活用されています。

〈2023年度〉

投資額:433,050円

〈2024年度〉

投資額(見込み):1,406,280円

筋肉食堂Officeの導入(2024年1月より)

高たんぱく質低カロリーの健康的なお弁当を社内で販売しています。

社内には専用の冷凍庫があり、7~8種類のお弁当を販売しています。

費用についても、定価の約半額を会社が補助しており、リーズナブルな値段で社員は購入が可能です。

スポーツジム等で体を鍛えている社員だけではなく、「脂質の多い食生活を改善したい」と考える社員も多く利用しています。

〈2023年度〉

投資額:474,000円

〈2024年度〉

投資額(見込み):1,922,000円

従業員のヘルスリテラシー向上

2022年

| セミナー |

・生活習慣病について ・新入社員向けメンタルヘルス研修 ・お腹引き締めエクササイズ(外部講師による) |

| e-ラーニング実施 |

・がん治療と仕事の両立支援 ・メンタルヘルス研修 |

| 情報提供 |

・禁煙について ・女性の健康保持・増進 ・年末年始の生活習慣について |

| その他 | 野菜摂取量UPイベント |

2023年

| セミナー |

・管理職向け睡眠セミナー(外部講師による) ・腰痛・肩こり解消ストレッチ(外部講師による) |

| e-ラーニング実施 |

・禁煙について ・育児/介護等の両立支援 |

| 情報提供 |

・子宮頸がんワクチンについて |

| その他 |

・禁煙月間:煙草に関する情報提供、保健師による相談会 ・体力測定会 |

2024年 ※9月時点

| セミナー |

・新入社員向けメンタルヘルス研修 ・脂質異常症予防セミナー |

| e-ラーニング実施 |

健康管理アプリにより、以下テーマ等の動画およびコラムが常時視聴可能 ・職場環境改善 ・ライフスタイル向上(疲労回復・ストレッチ・食事・運動・睡眠など) ・こころの健康 ・健康診断結果の解説 など |

上記以外にも、健康管理のトータルサポート企業として、様々な健康管理に関する資料を新たに作成しています。

お客様にご提供する情報については、従業員にも展開し、個々の健康管理に役立てるように周知しています。

経営関連指標

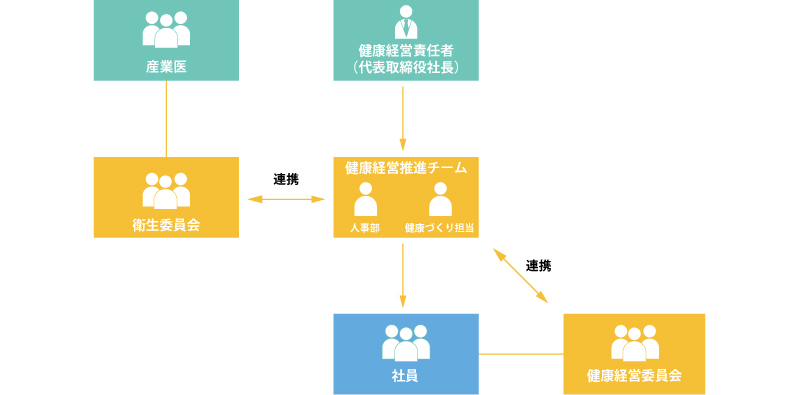

健康経営取組み体制

わたしたちは、「健康で楽しく元気にはたらく人を増やす」という企業理念のもと、産業医サービスを中心にストレスチェックなどを約20年にわたり現在約4,300社に提供しています。

この経験から、健康経営には、「楽しい職場」を創るという視点が必要であると実感しています。

健康は決して個人だけの課題ではなく、社会や企業、さらには個人が所属する小さなチーム単位までのそれぞれの集団の課題であり、健康は集団環境の良し悪しに大きく影響を受けています。

楽しい職場は、笑い声や会話の数が多く、活気に満ち、共に助け合い協力し合うことができます。

その結果、生産性も高くなっていきます。

日本中の企業を楽しく働ける環境に変えていけるよう、まずは自分たちが「お手本」となることを心掛けて、経営者と社員が共に考え、健康経営を実践してまいります。